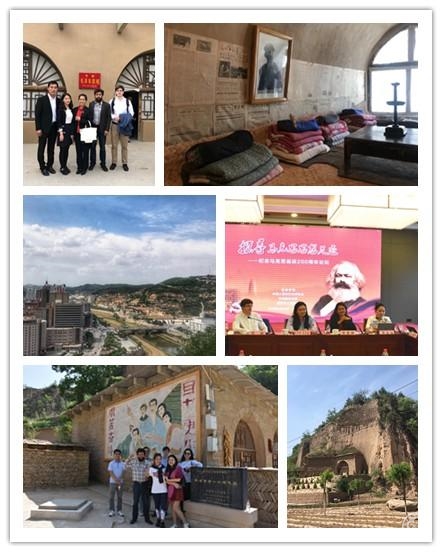

2018年5月14日,由中国人民对外友好协会、中共延安市委、延安市人民政府共同主办的“探寻马克思思想足迹——纪念马克思诞辰200周年论坛”在延安召开。本次论坛是我会民间外交战略研究中心“探寻马克思思想足迹——纪念马克思诞辰200周年”特别活动的总结会。

来自哈萨克斯坦、老挝、尼泊尔、越南和德国的博士留学生参与主题为“马克思主义与青年使命”的分论坛,现场交流深入热烈,论坛结束时嘉宾观众都感到意犹未尽。在延安,留学生们还实地瞻仰了曾经中共中央书记处所在地——枣园革命旧址,了解以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人在延安13年的不平凡岁月和辉煌伟业。实地探访习近平主席曾经插队7年的延安市延川县梁家河村。走近习近平主席艰苦却受益终生的插队岁月——住窑洞、睡土炕,忍耐跳蚤叮咬,与村民同吃同住,打坝挑粪、修公路、建沼气,在这里加入中国共产党,担任大队党支部书记……

来自哈萨克斯坦、老挝、尼泊尔、越南和德国的博士留学生参与主题为“马克思主义与青年使命”的分论坛,现场交流深入热烈,论坛结束时嘉宾观众都感到意犹未尽。在延安,留学生们还实地瞻仰了曾经中共中央书记处所在地——枣园革命旧址,了解以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人在延安13年的不平凡岁月和辉煌伟业。实地探访习近平主席曾经插队7年的延安市延川县梁家河村。走近习近平主席艰苦却受益终生的插队岁月——住窑洞、睡土炕,忍耐跳蚤叮咬,与村民同吃同住,打坝挑粪、修公路、建沼气,在这里加入中国共产党,担任大队党支部书记……

观看电影《青年马克思》前,来自尼泊尔的古马尔因外型酷似青年时代的马克思,与来自老挝的素里耶即兴表演马克思与夫人燕妮创作《共产党宣言》的场景,并由来自德国的何铭做中德文旁白《共产党宣言》开篇,全场气氛热烈,为之沸腾。

何铭(MATTHIAS HACKLER,德国籍,中国人民大学国际关系专业博士生):此次去延安,中国共产党的圣地,让我得到不少收获。通过这次访问,让我能够理解中共的使命与思想从何而来,而它的来源也跟马克思主义中国化有着密切关系。在探访梁家河时,我看到那里的沼气池、堤坝、窑洞,都是在《习近平的七年知青岁月》中提到的。没有去延安的人可能不会那么深刻的了解。

何铭(MATTHIAS HACKLER,德国籍,中国人民大学国际关系专业博士生):此次去延安,中国共产党的圣地,让我得到不少收获。通过这次访问,让我能够理解中共的使命与思想从何而来,而它的来源也跟马克思主义中国化有着密切关系。在探访梁家河时,我看到那里的沼气池、堤坝、窑洞,都是在《习近平的七年知青岁月》中提到的。没有去延安的人可能不会那么深刻的了解。

甲氏咏(GIAP THI VING,越南籍,北京外国语大学东南亚社会文化研究专业博士生):作为一个外国留学生第一次来到延安——这座革命圣地。来到习总书记当年奋斗过的地方、我感慨万千!知道了为什么中国共产党取得胜利,我深深感受到了马克思主义在中国生根发芽。

甲氏咏(GIAP THI VING,越南籍,北京外国语大学东南亚社会文化研究专业博士生):作为一个外国留学生第一次来到延安——这座革命圣地。来到习总书记当年奋斗过的地方、我感慨万千!知道了为什么中国共产党取得胜利,我深深感受到了马克思主义在中国生根发芽。

迪丽娜·米来提(MELLAT DILNAR,哈萨克斯坦籍,北京外国语大学比较文学与跨文化专业博士生):自从习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲提出了“一带一路”倡议后,那里就成了热门景点,每年有很多人去参观,了解“一带一路”。此次来延安,感触很深。我们,青年朋友们,作为中哈两国友好合作发展的纽带,需要学习延安精神,自力更生,艰苦奋斗,将科学的理论与我国的实际相结合,在不同领域绽放光彩,努力为两国友谊作出贡献!

迪丽娜·米来提(MELLAT DILNAR,哈萨克斯坦籍,北京外国语大学比较文学与跨文化专业博士生):自从习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲提出了“一带一路”倡议后,那里就成了热门景点,每年有很多人去参观,了解“一带一路”。此次来延安,感触很深。我们,青年朋友们,作为中哈两国友好合作发展的纽带,需要学习延安精神,自力更生,艰苦奋斗,将科学的理论与我国的实际相结合,在不同领域绽放光彩,努力为两国友谊作出贡献!

丁先锋(DINH TIEN PHONG,越南籍,北京师范大学哲学宗教学专业博士生):延安革命圣地保护与壮大了一个光荣的中国共产党和强大的中国,梁家河就孕育与产生了一个健康的中国共产党和新时代的中国。延安给中国带来了两位伟大的人民领袖。

丁先锋(DINH TIEN PHONG,越南籍,北京师范大学哲学宗教学专业博士生):延安革命圣地保护与壮大了一个光荣的中国共产党和强大的中国,梁家河就孕育与产生了一个健康的中国共产党和新时代的中国。延安给中国带来了两位伟大的人民领袖。

素里耶(SOULIYA,MOUNNARATH,老挝籍,外交学院外交学专业博士生):10岁时父亲对我讲过,我们的政治使命就是马克思主义的使命。在论坛中,我们了解到现在的中国是怎么把马克思主义和毛泽东思想结合在一起治理中国,了解到现代的习总书记提出来的新中国特色社会主义新时代,如果说马克思是对的,那么习近平选择的道路是正确的!我们留学生在此次论坛受益匪浅。参观了梁家河,我们无法想象到当时那么艰苦的生活却能培养出世界最伟大领导人之一,让我默然间加深了对习总书记的崇敬之情。我能感觉到习主席青年时崇高的理想追求、深切的为民情怀、强烈的进取精神、奋斗的精神还有习近平经常提出来的担当意识。更让我们敬佩的是习主席不但是有了思想,还要实事求是努力完成的人生使命。

素里耶(SOULIYA,MOUNNARATH,老挝籍,外交学院外交学专业博士生):10岁时父亲对我讲过,我们的政治使命就是马克思主义的使命。在论坛中,我们了解到现在的中国是怎么把马克思主义和毛泽东思想结合在一起治理中国,了解到现代的习总书记提出来的新中国特色社会主义新时代,如果说马克思是对的,那么习近平选择的道路是正确的!我们留学生在此次论坛受益匪浅。参观了梁家河,我们无法想象到当时那么艰苦的生活却能培养出世界最伟大领导人之一,让我默然间加深了对习总书记的崇敬之情。我能感觉到习主席青年时崇高的理想追求、深切的为民情怀、强烈的进取精神、奋斗的精神还有习近平经常提出来的担当意识。更让我们敬佩的是习主席不但是有了思想,还要实事求是努力完成的人生使命。

古马尔(KHADKA KUMAR,尼泊尔籍,北京师范大学哲学与中国专业博士生):华夏文明上下五千年历史悠久、文化博大精深。我们怎么去理解中国文化?我作为留学生有很大的困惑,就是何为华夏文化、中国文化、新中国的文化、新中国的精神、中国精神?这次中共延安市委党校常务副校长刘卫平教授引用习总书记的话讲到“我们需要坚持马克思主义的实事求是的文化,科学的文化”使我豁然开朗。马克思主义是一个信念,越在苦难的时候,越要坚定不移地信仰马克思主义道路。因为马克思主义是为人民服务的种子,人民的利益高于一切。就因为一直拥抱着以人民为中心发展党的永恒理念,共产主义在中国很快传播开了。

古马尔(KHADKA KUMAR,尼泊尔籍,北京师范大学哲学与中国专业博士生):华夏文明上下五千年历史悠久、文化博大精深。我们怎么去理解中国文化?我作为留学生有很大的困惑,就是何为华夏文化、中国文化、新中国的文化、新中国的精神、中国精神?这次中共延安市委党校常务副校长刘卫平教授引用习总书记的话讲到“我们需要坚持马克思主义的实事求是的文化,科学的文化”使我豁然开朗。马克思主义是一个信念,越在苦难的时候,越要坚定不移地信仰马克思主义道路。因为马克思主义是为人民服务的种子,人民的利益高于一切。就因为一直拥抱着以人民为中心发展党的永恒理念,共产主义在中国很快传播开了。

在参观枣园、梁家河的旅途中,我感受到中国特色的马克思主义是中国共产党员们生活在环境艰苦的窑洞中发展出来的,这让我深受触动。我被中国共产党员们赤诚的红色革命精神深深打动着,内心久久不能平静,仿佛觉得自己也是这红色革命战士中的一员,心中无比崇敬自豪。我跟很多坚持革命道路的同志们一样,会坚持向马克思学习,向延安的革命同志们学习!